「焦げと健康」知っておきたい真実

夏のBBQや焼き肉を楽しむとき、香ばしく焼けたお肉や魚の焦げ目は、見た目にも美味しそうで食欲をそそります。

しかしその一方で、「焦げは体に悪いって聞いたことがある」「がんの原因になるって本当?」と、少し不安になることはありませんか。

テレビやインターネットでは、焦げの危険性が強く語られることもあります。こうした情報を耳にするうちに、「焦げ=危険」というイメージが強まり、せっかくの美味しい食事を心から楽しめなくなってしまう人もいるでしょう。

でも実際には、日常的に食べる程度の焦げが、すぐに健康へ大きな悪影響を与えるわけではありません。大切なのは、何が正しくて、どれくらいの量が本当に問題になるのかを知ることです。

本記事では、焦げに関する誤解の背景と、科学的に見た安全性、そして焦げとの付き合い方などを解説します。

今回は、焦げとがんの関係について一緒に探検するにゃ!

正しい知識を知れば安心してご飯が楽しめるにゃ!

1. 焦げとがんへの不安と誤解

夏のBBQや焼き肉の香ばしい焦げ目は、多くの人にとって美味しさの象徴です。

しかし一方で、「焦げは体に悪い」「がんの原因になる」といった話もよく耳にします。

では、なぜそう言われるようになったのでしょうか。その背景には、次の3つの要因があります。

1-1. 研究結果や専門用語が一人歩きした

過去の動物実験で、焦げに含まれる一部の成分が健康リスクを持つ可能性が示されたことがあります。

ただし、これは高濃度かつ長期間という、人間の食生活とはかけ離れた条件での話です。

それにもかかわらず、専門用語や数字の一部だけが切り取られ、「焦げ=危険」という短いメッセージとして広まってしまいました。

1-2. SNSやメディアによる不安の拡散

テレビの健康番組やSNSは、印象的な見出しや映像で注目を集めます。

その中で「焦げは危険」と強調する情報が拡散されると、短い言葉だけが記憶に残りやすくなります。

結果として、「一口でも食べたら危ない」という極端なイメージが根付いてしまいました。

1-3. 健康志向の高まりと誤解の連鎖

健康や食の安全に関心を持つ人が増える中、「体に悪そうなものは避けたい」という心理が強まりました。

そこから「焦げ=体に悪い」→「体に悪い=がんになる」という短絡的な連想が起こり、事実以上に危険視されるようになったのです。

焦げが危ないって話は、うわさや誤解も多いにゃ。

でも、大丈夫にゃ!

正しい知識があれば、必要以上に怖がらなくていいにゃ!

2. 科学的に見る焦げと発がん性

焦げには、食材ごとに健康リスクが指摘された成分が含まれることがあります。

ここでは、食材ごとに生まれる3つの代表的な成分と、その特徴を見ていきましょう。

2-1. 炭水化物の焦げに含まれる成分

炭水化物の多い食品を高温で長時間加熱すると、糖とたんぱく質が反応して「アクリルアミド」という成分が生まれます。これは実験で健康リスクが指摘されたことがありますが、普段の料理でできる程度の焦げでは、体に悪影響が出るほどの量にはなりません。

※炭水化物を多く含む食品例:じゃがいも、パン、ごはん、さつまいも、スナック菓子など

2-2. タンパク質の焦げに含まれる成分

たんぱく質を高温で焼くと、たんぱく質や脂の反応で「ヘテロサイクリックアミン(HCAs)」という成分が生まれることがあります。こちらも実験ではリスクが示されましたが、体に悪影響が出るほどの量にはなりません。

※たんぱく質を多く含む食品例:肉、魚、卵、大豆製品(豆腐・厚揚げなど)、乳製品(チーズなど)

2-3. BBQや直火焼きの煙に含まれる焦げの成分

BBQや直火焼きで脂が火に落ちると、煙に「ポリサイクリックアロマティックハイドロカーボン(PAHs)」という成分が含まれ、食品表面に付着します。こちらも実験で健康リスクが指摘されたことがありますが、普段の料理やBBQで付着する程度では、体に悪影響が出るほどの量にはなりません。

焦げはふだん食べるくらいなら心配ないにゃ。

バランスよく食べて、香ばしさも楽しむにゃ!

3. どれだけ食べるとリスク?焦げの量と健康影響の目安

焦げは「少しでも食べたら危険」と思われがちですが、健康への影響はどれくらいの量を、どのくらいの頻度で食べるかによって変わります。

ここでは、リスクを考えるときの3つのポイントを見ていきましょう。

3-1. 通常の食事量では大きな心配はない

世界の公的機関は、日常生活で摂取する程度の焦げでは、健康リスクはごく低いとしています。

実際に、日常的な量であれば体に蓄積する可能性は低く、すぐに害が出ることはほとんどありません。

3-2. 大量・長期摂取は避けたほうがよい

焦げを毎日大量に食べ続けるような極端な食生活は、長期的にはリスクを高める可能性があります。

特に高温で焼いた肉や魚を頻繁に大量に食べる場合、体への負担が少しずつ積み重なることが懸念されます。

3-3. 健康は食生活全体で決まる

焦げだけに注目するよりも、野菜や果物の摂取、塩分や脂質のバランスなど、全体的な食生活を見直すことが大切です。

多様な食品をバランスよく食べることで、焦げによる影響も相対的に小さくなります。

つまり、普段の食生活では焦げは心配いらないにゃ!

バランスの取れた食生活を送ることが大切だにゃ!

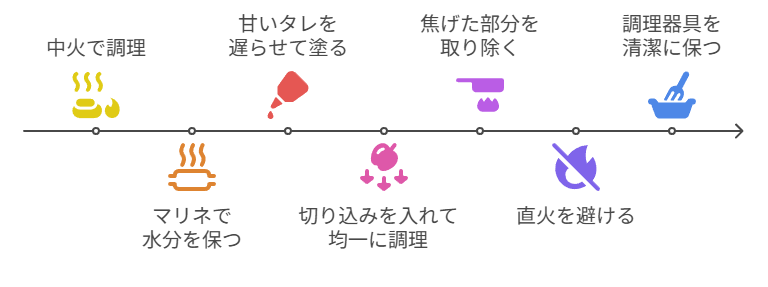

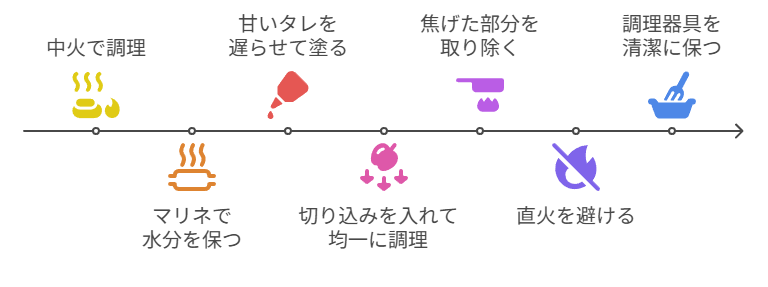

4. BBQや家庭料理でできる焦げ対策

焦げは完全に避けなくても、調理の工夫で量を減らすことができます。

ここでは、家庭やBBQで手軽にできる3つの対策をご紹介します。

4-1. 火加減と加熱時間をコントロールする

強火で長時間加熱すると焦げやすくなるため、中火でじっくり火を通すのがおすすめです。

こうすることで、表面の焦げ付きを防ぎつつ、食材の中心まで均一に火が通ります。

4-2. 下ごしらえで焦げにくくする

食材をマリネ液に漬けて水分を保つと、焦げ付きにくくなります。

また、甘いタレは焦げやすいため、焼き上がり直前や焼き色がついてから塗ると安心です。

4-3. 調理器具や焼き方を工夫する

BBQでは網やアルミホイルを使い、直火との距離をとることで焦げ成分の付着を減らせます。

家庭料理でも、焦げや油が残ったままの器具を避け、清潔な調理器具で焼くことがポイントです。

焼き方をちょっと工夫するだけで、美味しくて安心なご飯になるにゃ!焦げすぎないようにすれば大丈夫だにゃ!

まとめ:焦げと上手に付き合うために

焦げは、食材ごとに生まれる成分によって健康リスクが指摘されることがありますが、日常で食べる程度なら大きな心配はいりません。

重要なのは、量と頻度を意識し、大量・長期摂取を避けることです。

火加減を中火にしたり、甘いタレは最後に塗るなど、調理のちょっとした工夫でリスクはぐっと減らせます。

そして、焦げだけに注目するのではなく、野菜や果物を多く取り入れたバランスのよい食生活を心がけましょう。

正しい知識と適度な工夫があれば、香ばしさも健康も両立した食卓を楽しむことができます。

焦げを必要以上に怖がらず、正しい知識で安心して楽しむにゃ!これで夏のBBQももっと楽しくなるにゃ!