はじめに | 虹の“常識”を疑ってみよう

「虹って7色でしょ?」——そう思っているあなた、それは日本だけの常識かもしれません。実は、虹の色の見え方や数は、国や文化によって驚くほど違います。

この記事では、なぜ日本では7色なのか? 世界では何色なのか? を科学と文化の視点からわかりやすく探っていきます。見えているはずの虹が、国によって“違って見えている”って……なんだか不思議で面白いと思いませんか?

虹ってどこでも同じじゃないのかと思ってたけど、国によって見え方まで違うなんてビックリにゃ!これは探検するしかないにゃ〜!

1. 虹の色って7色じゃないの!?

「7色」は本当に常識?

虹は7色と日本では教わりますが、世界ではそうとは限りません。虹は赤から紫までなめらかに変わる光の帯で、どこからどこまでが何色かははっきり決まっていません。

そのため、何色と数えるかは、その国の言葉や文化によって大きく変わります。「虹=7色」というのは、日本の教育の中で広まった考え方なのです。

虹の色に“正解”はない

虹は、空気中の水滴が太陽の光を分けてできるグラデーションです。私たちはその中から見分けやすい色を選び、「赤」「橙」「黄」などと名前をつけています。

でも、その分け方は国や文化によって異なります。科学的には、色の境界に正解はありません。「虹は7色」という考えは、世界共通の事実ではないのです。

虹の色数には正解がないってこと、文化や言葉の違いで見え方が変わるっておもしろいにゃ!数える人によって虹が違って見えるなんて、奥が深いにゃ〜!

2. なぜ日本では“7色”が常識に?

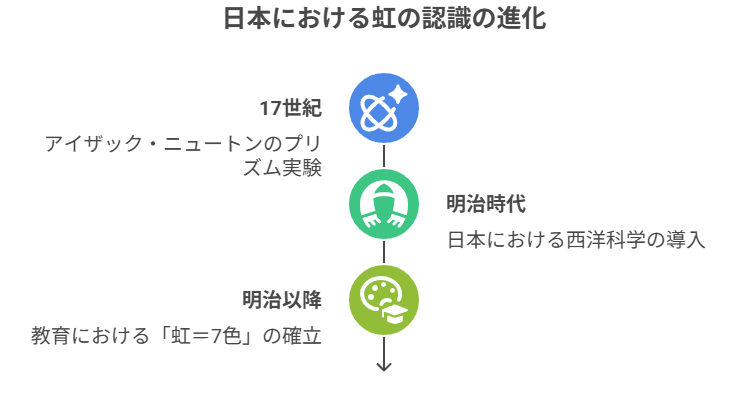

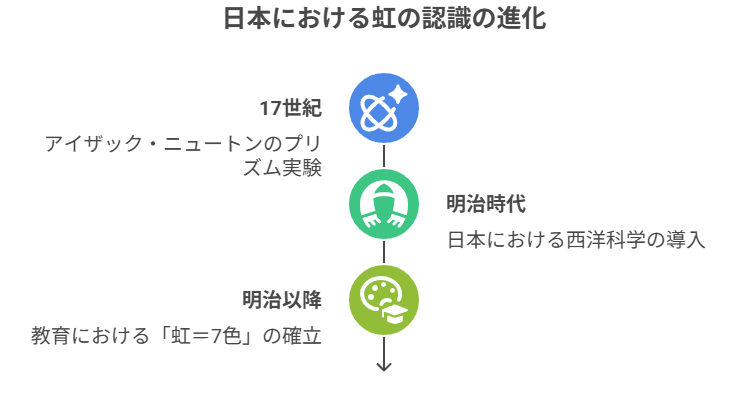

「7色常識」のルーツをさかのぼる

虹の色が7色という認識は、実は私たちが思っているほど古くからのものではありません。その背景には、科学者ニュートンの考えや、明治時代以降の教育制度が大きく関わっています。

ニュートン以前や江戸時代の日本では、虹の色数はもっと自由で、多様な表現がありました。

江戸以前の虹はどう描かれていた?

明治時代より前の日本では、虹の色数に対する捉え方は一定ではありませんでした。たとえば、江戸時代の浮世絵などには、虹が3〜5色程度で描かれている例も多く見られます。

つまり、日本で「虹は7色」という考えが広まったのは、明治以降の教育によるものだったのです。

ニュートンの影響と“7音階”

17世紀の物理学者アイザック・ニュートンは、プリズムで光を分けたとき、最初は5色と考えられていました。しかし、音楽の7音階に合わせて7色に増やしたといわれています。

これは科学的な必然性というよりも、当時の哲学的・美学的な思想に基づいた選択であり、「色と音を対応させる」という文化的な発想が背景にあったと考えられています。

教育と教科書の力

明治時代以降、西洋の科学知識が日本に導入される中で、ニュートンの光学理論と7色の概念も一緒に伝えられました。そして、それが文部省によって学校教育に組み込まれ、教科書にも「虹は7色」と明記されたことで、7色が“常識”になっていったのです。

日本の“虹=7色”は、ニュートンのアイデアと教育の影響だったんだにゃ~。学校で教わった常識にも、歴史の裏があるなんてワクワクするにゃ!!

3. 世界の虹はどう違う?(国別MAP)

他にもある!多様な虹の文化

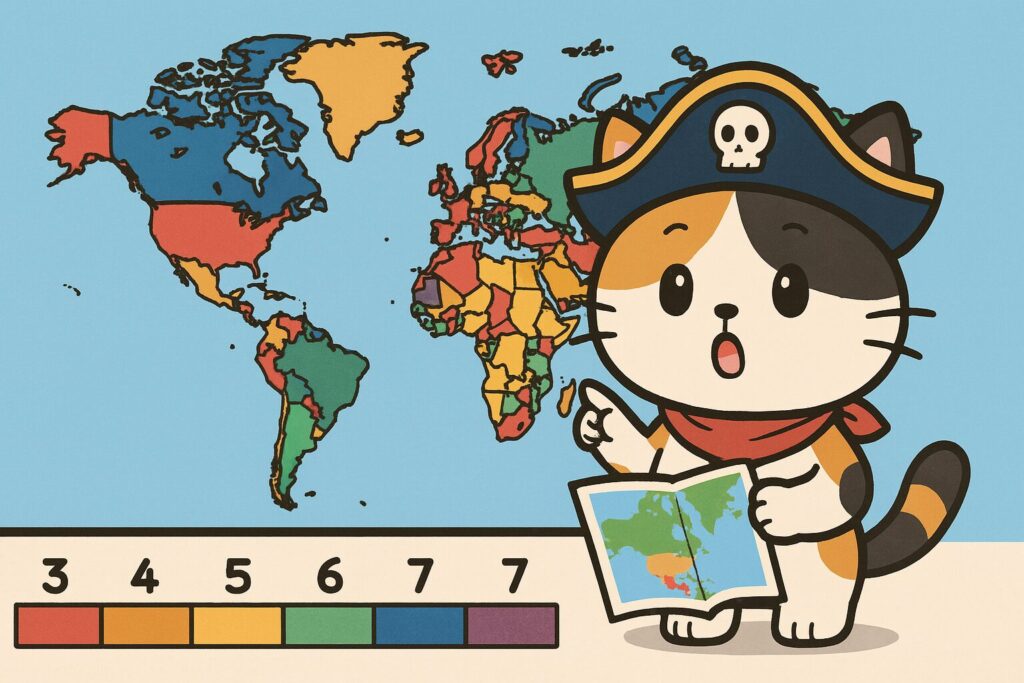

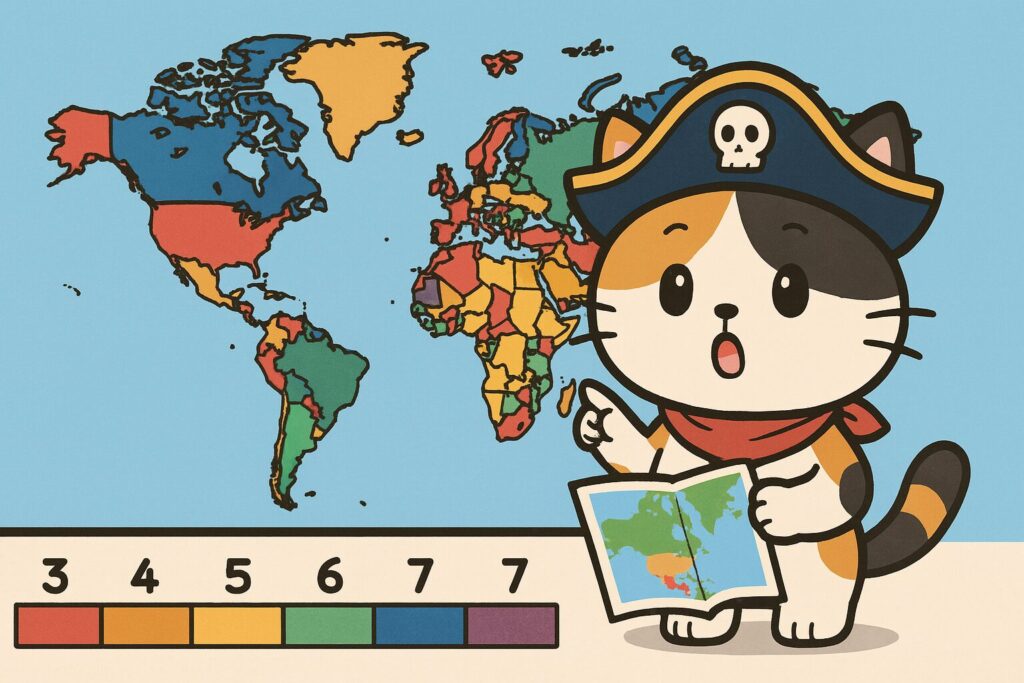

表で紹介した国々以外にも、虹の色数の認識はさまざまです。ロシアでは7色に近い数え方をする一方、南米の一部では5色以下で表す文化もあります。

オセアニアの島々では虹が宗教的な意味を持ち、色数にこだわらない場合もあります。こうした例からもわかるように、虹の見え方は地理や文化、宗教観によって大きく変わるのです。

各国の虹の“色数”を比較!

| 国 | 認識される虹の色数 | 色の例 |

|---|---|---|

| 日本 | 7色 | 赤・橙・黄・緑・青・藍・紫 |

| アメリカ | 6色 | 赤・橙・黄・緑・青・紫 |

| ドイツ | 5〜6色 | 赤・黄・緑・青・紫(藍なし) |

| 中国 | 6色(地域差あり) | 赤〜紫(藍の区別が曖昧) |

| アフリカ諸国の一部 | 3〜4色 | 赤系・緑系・青系など |

色の“見分け方”は文化で決まる?

国や文化によって、虹を何色と数えるかが違うのは「色の名前」が違うからです。

日本では“藍色”が独立した色としてありますが、英語圏では「青と紫の間」として扱われます。色の認識は目だけではなく、使う言葉によっても変わるのです。

国によって虹の色が5色だったり3色だったり……世界の“見え方”がこんなに違うのは驚きにゃ!比較してみると、虹って文化の鏡みたいにゃ〜!

4. 色は見えてるようで見えてない?

見えているようで“学んでいる色”

色って、実は私たちの脳が「これはこの色!」と決めているって知っていますか? 虹は赤から紫へと少しずつ変わっていく光の帯で、どこからどこまでが赤や橙なのか、はっきりした境界はありません。

私たちは、生まれた環境や使う言葉の中で、「これは赤」「これは青」と色の名前を学び、区別する習慣を身につけます。例えば、小さな子どもは大人から「これはりんごの赤だよ」と教えられ、そこで初めて「赤」という色の概念を覚えます。

心理学の研究でも、色は“見るだけ”ではなく“言葉で名前を付ける習慣”によって見分け方が変わると分かっています。だから、同じ虹を見ても国によって数え方が違うのは、その国の言葉や文化で色の分け方が違うからなんですね。

また、日本人でも虹の7色を全部はっきり区別できないことがあります。「藍色」と「紫」の違いを曖昧に感じる人も多いのではないでしょうか?

色は脳と文化が作るものって考えると、見えてるようで見えてないのかもにゃ!深いにゃ〜!

5. 見え方の違いが面白い世界を作るにゃ!

虹は文化を映す“鏡”かも?

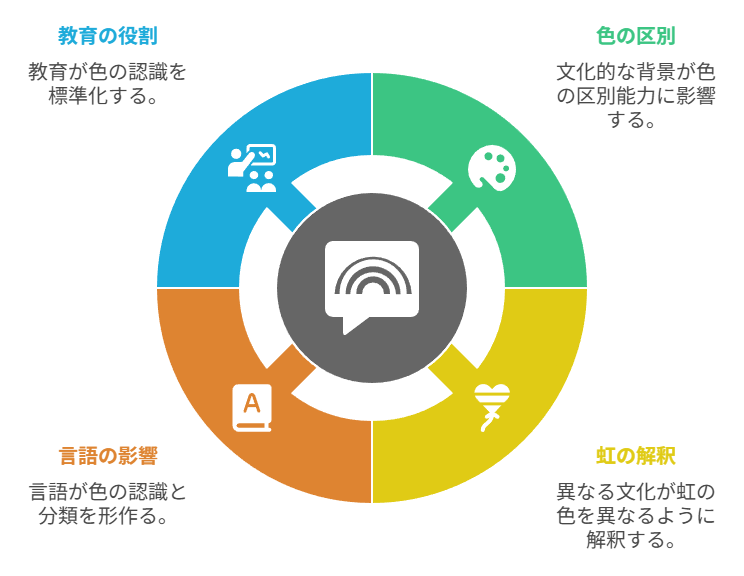

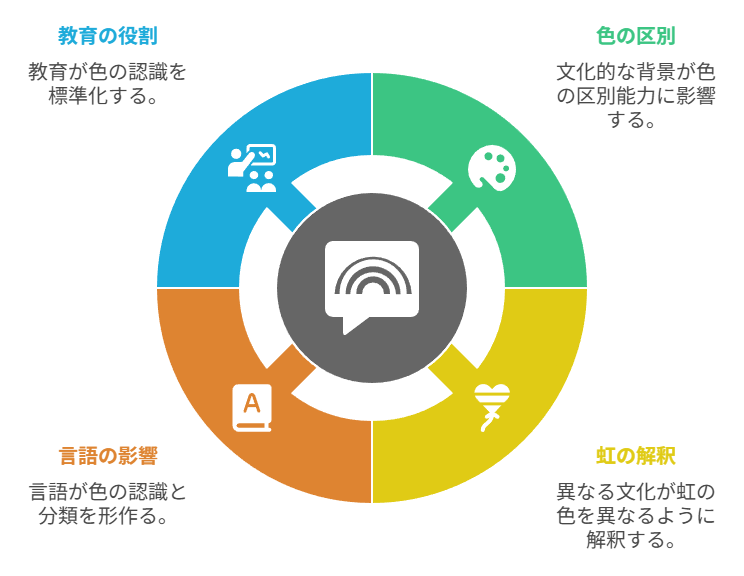

「虹の色数」という小さなテーマの中にも、国や地域の文化や歴史が反映されています。色の名前の数や区別の仕方は、言語や教育の影響を受け、私たちの色の見え方そのものを変えてしまうのです。

虹を通して見えてくるのは、単なる光の屈折だけでなく、社会が色をどう見ているかという“文化のプリズム”そのものなのです。

世界の“見え方”を楽しむ心を

「違ってて当たり前」「だから面白い」——この感覚は、異なる文化と共に生きるためにとても大切です。 虹が何色かという正解よりも、その違いを面白がる気持ちこそが、世界を広げるヒントになります。

虹の見え方ひとつにも、言語や教育、歴史や文化の違いが詰まっているのです。

虹の色を追いかけるだけで、こんなにも文化や歴史、考え方の違いに出会えるなんて、まさに冒険そのものだにゃ!見え方の違いを楽しめる心があれば、どんな国や世界とも仲良くなれるにゃ。それって、にゃんこ海賊団の航海でいちばん大事な宝かもしれないにゃ!