クジラ座礁とは?世界で繰り返される謎の現象

世界各地で繰り返される座礁の事例

広大な海を悠々と泳ぐはずのクジラたちが、なぜか海岸に打ち上げられてしまう。そんな悲しい光景が世界中で毎年のように報告されています。クジラの「座礁」は、生きたまま陸に乗り上げる状態を指し、死亡後に流れ着く「漂着」とは異なります。

米国NOAAや国際捕鯨委員会(IWC)の統計によると、世界全体では年間約1,000件以上の鯨類の座礁が確認され、特にオーストラリアやニュージーランド、アメリカ西海岸、イギリス、日本で多く報告されています。特にオーストラリアやニュージーランドでは大規模な集団座礁が多い傾向にあります。

例えば、マッコウクジラは日本の関東沿岸で頻繁に座礁が確認されており、ゴンドウクジラは南西諸島周辺で集団座礁が多くみられます。日本国内でも毎年数十件規模で座礁が発生し、2019年には69件、2021年には60件超が報告されています。

北海道や千葉では数十頭規模の集団座礁も起きています。2025年には千葉県館山市でマッコウクジラが打ち上げられた事例があり、現場では救助や調査が急ピッチで行われました。

こうした現象は古代から記録に残され、人々に驚きや不安、そして「なぜ?」という疑問を抱かせてきました。本記事では、座礁の原因や最新の研究、そしてこれまでに分かってきた科学的な知見を紹介しながら、この謎に迫ります。

世界中でこんなに座礁が起きているなんてびっくりだにゃ!

理由を探る旅が始まりそうだにゃ!

クジラはなぜ座礁するのか?科学で解き明かす原因

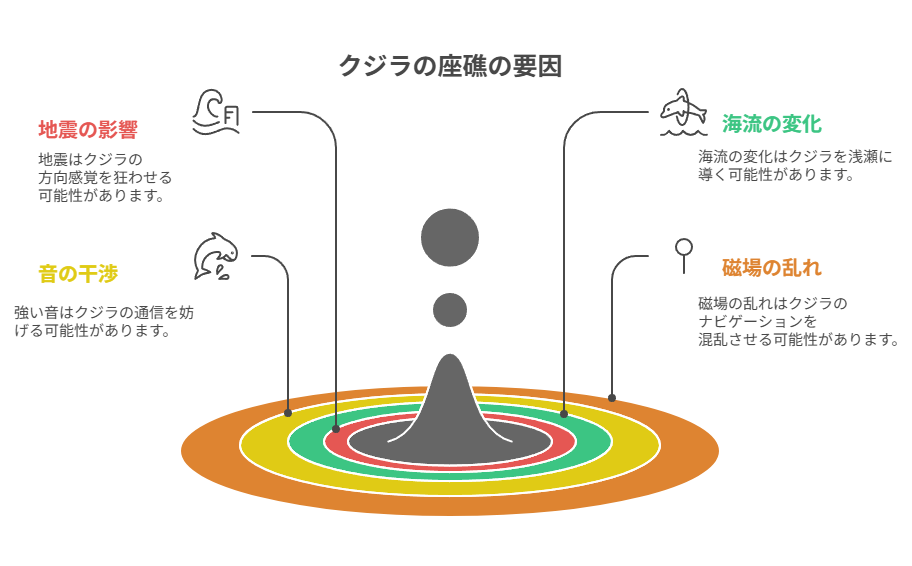

地震や海流など物理的要因の影響

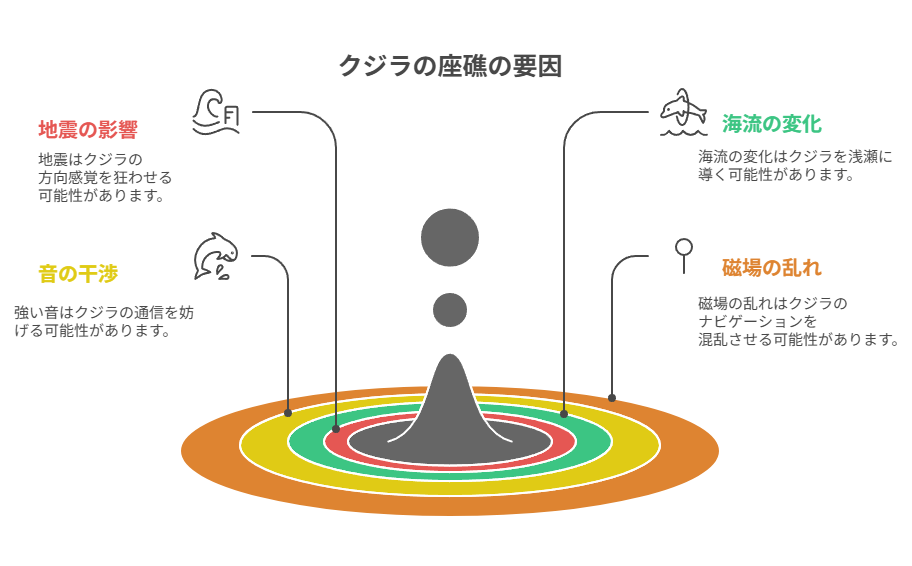

地震は地面の揺れだけでなく、クジラの方向感覚にも影響を与える複合的な要因である可能性があります。海流や潮の流れの変化と組み合わさることで、クジラが浅瀬に迷い込みやすくなると考えられています。

海底で発生する強い音や振動は、クジラのエコーロケーション(反響定位:音の反射を利用した位置把握)や仲間との通信に干渉し、進路を誤らせる要因にもなります。こうした複数の要因が重なり合うことで、特定の地域や時期に大量座礁が発生するケースが確認されています。

音や磁場が方向感覚に与える影響

クジラは音や磁場を頼りに広大な海を移動します。脳には磁気を感知する機能があるとされ、地球の磁場を利用して方角を把握していると考えられます。しかし、太陽フレアや地震による磁場の乱れ、人工的な音や電磁波などが方向感覚を狂わせる可能性があります。

特に海軍のソナーや海底工事、石油探査で使われるエアガン(海底資源探査で使われる特殊音響装置)などの強力な音は、クジラの行動に悪影響を与えると報告されています。

原因がたくさん絡み合っているのが分かるにゃ。

科学の力で少しずつ謎が解けていくのがワクワクするにゃ!

研究者が語る最新の調査と座礁メカニズムの仮説

最新研究から見えてきた仮説

クジラの座礁の謎を解き明かすため、研究者たちは日々、海や現場で調査を続けています。近年の研究では、座礁したクジラの体内から異常な音響信号や磁気の影響を示唆するデータが発見されています。

衛星追跡や音響センサーによる行動観察、発生前後の環境変化の分析など、調査手法は多様化しています。また、近年の調査で、集団座礁の事例には健康な個体が多数を占めるパターンと、疾病の流行が疑われるパターンの両方が存在することが明らかになっています。

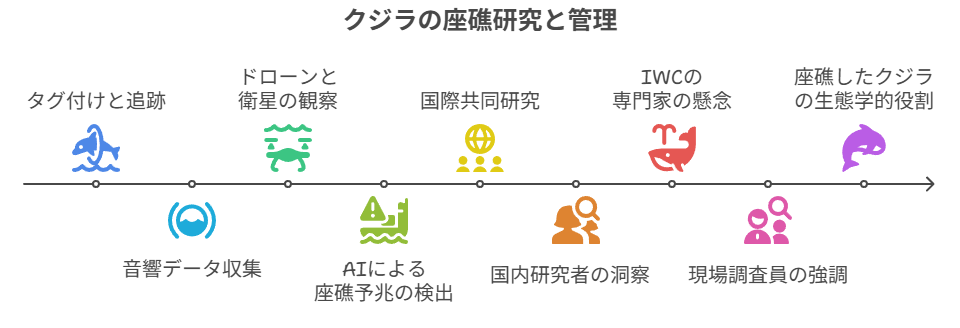

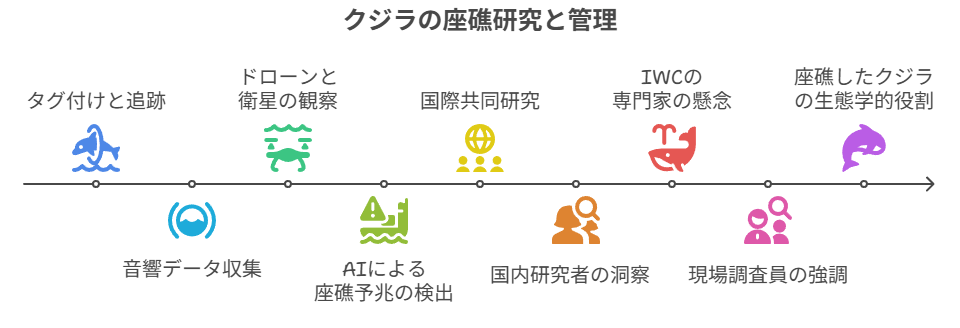

研究現場で行われる具体的な手法

研究者たちは、タグを付けて行動パターンを追跡したり、海中マイクで音響データを収集したりします。タグは進化し、深度や体温、心拍数などの生理データも取得できます。ドローンや人工衛星での観察も進み、AI解析を通じた座礁予兆の検出も試みられています。

国際共同研究も活発で、データ共有や救助法の開発が進められています。国内の海洋哺乳類学研究機関の専門家は「座礁は複数の要因が重なった結果と考えられます。磁場や海流の変化、健康状態や人間活動の影響も無視できません」と指摘。IWC座礁対策チームの専門家も「船舶の騒音やソナー、プラスチックごみの増加がクジラにとって大きなリスクになっています」と語ります。

現場調査員は「座礁発見後、迅速に動ける体制と地域の協力が成功の鍵です」と強調しています。座礁したクジラの死骸が、深海の新たな生命の源となるという、生態系における重要な役割も果たしているのです。

研究者たちが最前線で頑張っている姿、かっこいいにゃ!

謎解きの冒険みたいだにゃ。

地震や環境変化とクジラ座礁の関係

地震や津波との関連性

過去には大地震や火山活動の前後に大量のクジラやイルカが座礁した事例があります。これらの現象では、地震や津波に伴う強力な音や振動、磁場の乱れ、急激な海流の変化などが複合的に影響する可能性が指摘されています。

研究者たちは、これらの要因がクジラのエコーロケーションや方向感覚に干渉し、進路を誤らせる一因になっているのではないかと考えられています。特に海底からの振動や音の伝わり方、津波発生による水位の急変などがクジラの群れに与える影響を調べる研究が進められています。

ただし、決定的な因果関係は確認されておらず、今後も詳細なデータ収集と分析が必要とされています。

人間活動による海洋環境の変化

船舶の航行音や海底資源採掘の騒音、軍事訓練でのソナー、プラスチックごみや化学汚染、気候変動による海水温上昇など、人間活動の影響も無視できません。

これらが重なり、クジラが進路を誤るリスクが高まると考えられています。研究者たちは要因を統合的に分析し、座礁防止策の策定に役立てようとしています。

このようにクジラの座礁は、自然現象や人間活動、クジラ自身の要因が複雑に絡み合う多面的な現象であり、その原因特定は容易ではありません。

自然と人間の影響が絡み合って、クジラの世界は本当に複雑だにゃ!

未来への挑戦|座礁を防ぐためにできること

世界で進められる研究と対策

各国では座礁対処マニュアルが整備され、行政・研究者・地域が連携して救助や死骸処理を行います。現場では、救助対象のクジラの状態を判断し、必要に応じて医療措置や安楽死の決断も行われます。

その判断は非常に難しく、関係者の心を痛めることも少なくありません。また、死骸の搬送や処分には、環境への配慮も不可欠です。日本では自治体や研究機関、ボランティアが協力し、発見後に迅速に対応できる体制を整えています。

現地では大型重機や特殊な器具を用いた搬送、計測や解剖などの科学調査も並行して行われます。また、衛星やドローンを使った広域監視、音響機器による誘導、AI解析による行動予測など、最新技術も積極的に活用されています。

こうした国際的な取り組みや技術革新が、座礁の事前予測や救助成功率の向上につながっています。

私たちにできること

海洋ごみ削減やプラスチック使用の見直し、ビーチクリーン活動への参加は、実際に多くの地域で参加者数が年々増え、海洋環境保全への意識を高めることにつながっています。

地域の活動が広がることで意識が高まり、保護の輪が広がってきています。社会全体で意識を持ち、研究や政策と連携することで、クジラと人間が共存できる未来に近づくでしょう。

クジラの座礁は、私たち人間と海洋環境の深い繋がりを示す重要なサインであり、その謎の解明と対策は、未来の海を守るための大きな挑戦となるでしょう。

未来を守るために、みんなで力を合わせるのは心強いにゃ!

まとめ:海からのメッセージ、未来へつなぐ私たちの行動

クジラの座礁は、単なる自然現象ではなく、地球の環境変化や私たち人間の活動と深く関わる、海からの大切なメッセージです。その原因は複雑で、まだ多くの謎に包まれていますが、世界中の研究者や現場の人々が日々、その解明と対策に力を尽くしています。

私たち一人ひとりの小さな行動が、広大な海の未来、そしてクジラたちの命を守る大きな力になります。この「なぜ?」を一緒に探求する旅を通じて、海の現状に目を向け、できることから行動を始めてみませんか?

クジラたちの声に耳を傾け、みんなで力を合わせれば、きっと明るい未来が待っているにゃ!次の冒険も楽しみだにゃ!