はじめに|夏を告げるセミの声の不思議

夏の朝、ジリジリ、ミンミン、カナカナ…耳に届くセミの声が、今年も夏の訪れを告げます。

けれど、よく聞くと種類によっても、地域によっても、その声はずいぶん違うもの。

ミンミンゼミの澄んだ高音、ヒグラシの物悲しい響き、アブラゼミの力強いジリジリ音、クマゼミの大音量シャーシャー。なぜこれほど多彩なのか、不思議に思ったことはありませんか?

ある日、夏の森で耳を澄ませていたココロ船長は、ふと思わずつぶやきました。

「森ではミンミン、町ではシャーシャー…どうして場所で違うのかにゃ?」

こうして、セミの鳴き声の秘密を探る航海が始まります。

セミの声、船長の心にガツンと響くにゃ!

さあ、出発だにゃ!

1. 夏の象徴・セミの声の魅力と不思議

夏になると、どこにいても耳に響くセミの声。

その響きは昭和でも令和でも変わらず、日本の夏を彩るBGMです。

耳を澄ますと、都会と山間、朝と夕方で、その合唱の表情がまるで違うことに気づきます。

昭和から令和まで変わらない「夏のBGM」

昭和の子どもたちは虫取り網を持ってセミを追いかけ、手のひらに響く振動を楽しみました。

平成では自由研究のテーマとして生態を観察し、命の不思議に触れました。

そして令和の今は、スマホで鳴き声を録音し、SNSでシェアしています。

時代とともにセミとの関わり方は変わっても、「セミの声=夏の記憶」という図式は変わりません。

セミの声は、世代を超えて日本人の心に刻まれる、変わらない夏の象徴なのです。

時間帯と場所で変わる、セミの合唱の秘密

都市部の真昼にはジリジリとアブラゼミ、夕暮れの山間ではカナカナとヒグラシ。これは、気温や日射の強さ、捕食者の活動時間といった環境条件に合わせて、それぞれのセミが最も鳴きやすく、かつ安全な時間帯を選んで鳴いているからです。

例えば、ヒグラシは涼しい時間帯に低めの声で遠くまで響かせ、アブラゼミやクマゼミは日中の騒音を突き抜ける高めの音を持っています。こうした違いが、地域や時間帯によるセミの“合唱”の表情を作り出しています。

声を聞くだけで景色が浮かぶ…セミって夏の詩人だにゃ!

2. セミの鳴き声の仕組み|お腹のスピーカーと共鳴室

夏の空気を震わせるセミの声は、まるで自然が作った小さなスピーカー。

その発音の仕組みを知ると、同じ鳴き声もまた違った響き方で聞こえてきます。

発音器官の構造

セミの声は、腹部の内部にある「発音器(発音膜)」を振動させて作られます。

オスのみに備わったこの器官は、左右1枚ずつの膜を「発音筋」で高速に動かし、その振動を腹部の空洞=共鳴室で増幅。この構造により、体の大きさからは想像できないほど大きな音を響かせることができます。

また、共鳴室の形や大きさは種類ごとに異なり、それが音の高さや響きの個性を生み出しています。

例えば、クマゼミは大型の共鳴室で低めながら力強い音を響かせ、ヒグラシは細長い共鳴室で澄んだ音色を遠くまで届けます。

種による音の高さの違い

セミの種類によって、鳴き声の高さや響き方には大きな差があります。高めの声は都市の騒音を突き抜けやすく、低めの声は森の奥まで届きやすい。こうした特性は、長い進化の中で環境に合わせて磨かれてきたものです。

また、同じ種類でも地域や気候によってわずかに音色が変化することもあります。

詳しい鳴き方や活動時間、生息地の違いは、次の比較表でチェックしてみてください。

セミのお腹、まるで特製スピーカーだにゃ!

森用、都会用って、ちゃんと音作りまで考えてるなんて職人技だにゃ!

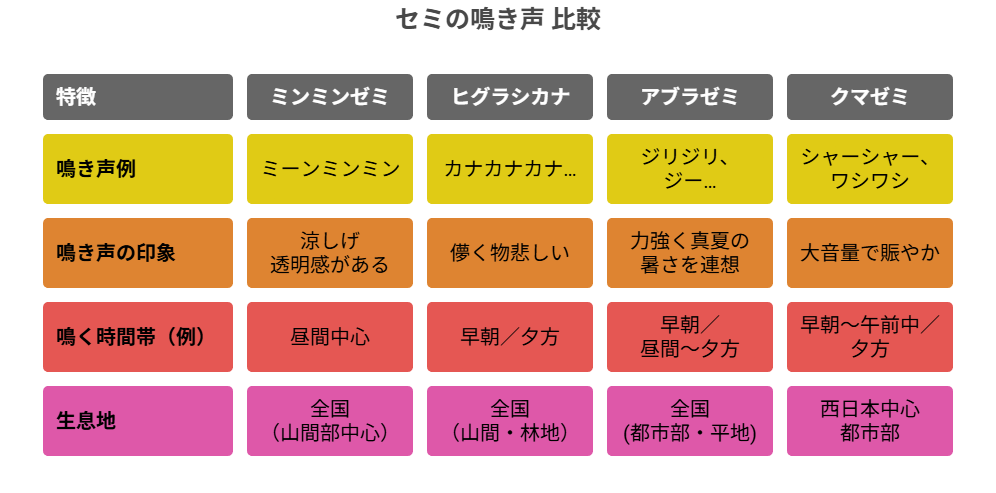

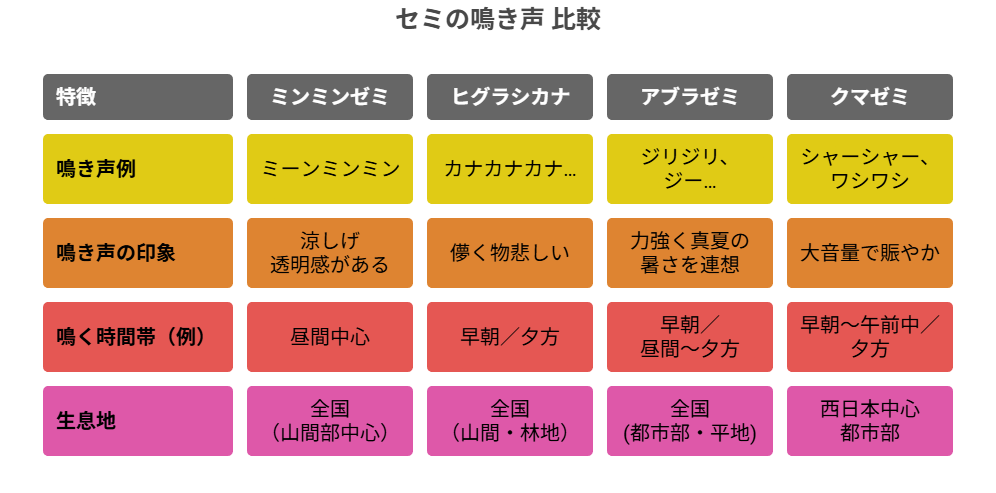

3. 種類別・セミの鳴き声比較

セミの鳴き声は種類ごとに個性的!

日本には約30種が生息していますが、ここでは代表的な4種類をピックアップして比較します。

「鳴く時間」「住む場所」「鳴き方の特徴」がはっきり違い、時間帯は“合唱タイム”として見比べると、それぞれの個性が浮かび上がります。

あなたの好きな声はどれでしょうか?

カナカナのヒグラシ、夕暮れの森でしんみりだにゃ!

4. 気候変動が変えるセミの世界|分布と時間のシフト

近年の温暖化は、セミたちの生息地や鳴き方にも大きな変化をもたらしています。

昔の夏の「音風景」が、今や新しいメロディに置き換わりつつあるのです。

クマゼミの勢力、じわり北上中!?

かつて西日本の象徴だったクマゼミが、今では関東や東北南部でも一般的に見られるようになりました。一方、涼しい環境を好むミンミンゼミやヒグラシは、一部地域で減少傾向。こうして、地域ごとのセミの主役が入れ替わり、夏の鳴き声のラインナップが変わってきています。

鳴く時間帯の変化と「夜鳴き」現象

気温上昇や都市のヒートアイランド現象によって、セミの活動時間がシフト。特に暑い昼間を避け、夕方から夜にかけて鳴く「夜鳴き」行動が増えています。夜の公園や街路樹で響くアブラゼミやヒグラシの声は、かつての夏にはあまりなかった光景です。

昼だけじゃないにゃ、夜にも大合唱!

セミも働き方改革してるのかにゃ?

5. 文化と記憶|オノマトペから探る夏の思い出

セミの声は、耳で聞くだけでなく、言葉でも私たちの記憶に刻まれています。

日本語の豊かなオノマトペは、鳴き声に情景や感情を乗せ、世代や地域ごとの“夏の物語”を紡いできました。

ここでは、その文化的な背景と感じ方の違いを探ってみましょう。

言葉で感じるセミの声、日本独特のオノマトペ

「ミンミン」は涼しげ、「カナカナ」は儚く物悲しい、「ジリジリ」は真夏の熱気、「シャーシャー」は賑やかさを感じさせます。

日本では種類ごとに鳴き声を細かく擬音化する文化があり、耳だけでなく言葉を通しても夏を味わっています。海外では「Cicada buzz」のように一括りにされることが多く、こうした豊かな音の表現は珍しいものです。

世代と地域で変わる“夏の音風景”

昭和・平成は虫取りや観察、令和は録音や解析、さらにはVRで再現された音を楽しむ時代に。

また、地域によって感じ方も異なり、西日本ではクマゼミの大音量が「真夏の暑苦しさ」を象徴し、東日本ではミンミンゼミの涼しげな声が夏の風物詩として愛されています。

時代も場所も違っても、セミの声がもたらす夏の魅力は変わりません。

セミの声は、耳だけじゃなく心にも刻まれる“夏の宝物”だにゃ!

まとめ|夏を彩るセミたちのハーモニー

セミの鳴き声は、種類ごとの音の高さやリズム、地域や時間帯による響きの違いなど、驚くほど多様です。

そこには、気温や光、捕食者の存在といった自然条件への適応、そして世代や地域文化の中で受け継がれてきた思い出が詰まっています。

科学的に見れば、生き残るための巧みな戦略。文化的に見れば、夏の景色と感情を結びつける“音の記憶”です。

そんなセミたちのハーモニーは、私たち一人ひとりの夏の物語と重なり合い、季節をより鮮やかに彩ります。

今年の夏、耳にしたセミの声は、あなたにとってどんな情景や感情を呼び起こしましたか?

セミの声は、夏という冒険のBGMだにゃ!

みんなの物語、聞かせてほしいにゃ!